苏州静思园惊天骗局:一块奇石“贷”走500亿,骗子卷300亿逃匿,20余金融大佬应声落马

摘要:一座藏满珍稀奇石的江南园林,本应是承载文化底蕴的瑰宝,却沦为骗子敛财的“工具”;一方方看似普通的石头,竟被包装成“天价抵押物”,从银行骗走500亿贷款;更荒诞的是,骗子仅凭“假央企”招牌与虚假评估报告.

一座藏满珍稀奇石的江南园林,本应是承载文化底蕴的瑰宝,却沦为骗子敛财的“工具”;一方方看似普通的石头,竟被包装成“天价抵押物”,从银行骗走500亿贷款;更荒诞的是,骗子仅凭“假央企”招牌与虚假评估报告,就撬动了整个金融圈的信任,最终卷走300亿逃至国外,还拖垮20余位金融大佬。这场看似离谱的“石头骗局”,究竟如何一步步得逞?背后又暴露了多少行业漏洞?

一、园林瑰宝的浮沉:从“奇石圣地”到“骗贷跳板”

坐落于江苏苏州的静思园,曾是园林界当之无愧的“顶流”。园主陈金根耗时10年打造这座园林,为了凸显其独特性,他走遍全国各地,搜罗了上千块珍稀奇石——有比人高的灵璧石,纹理如天然画卷;有造型奇绝的太湖石,孔洞交错尽显雅致;还有不少在奇石圈赫赫有名的“明星石”,每一块都被爱好者视为珍宝。

静思园建成后,迅速成为苏州的热门打卡地。游客纷至沓来,只为一睹“奇石盛宴”,甚至流传着“逛一次静思园,相当于看遍天下奇石”的说法。彼时的静思园,不仅是旅游胜地,更因奇石的稀缺性,被业内估算价值不菲,成为苏州文化与经济价值兼具的标志性景观。

谁也未曾料到,这样一座风光无限的园林,会因一场意外陷入命运转折。后来,陈金根跨界投资其他产业,却因决策失误遭遇滑铁卢,资金链彻底断裂,还背上了巨额债务。为了偿还欠款,他不得不忍痛割爱,将自己倾注十年心血的静思园挂牌出售——这一卖,竟为日后的惊天骗局埋下了伏笔。

2015年,一家名为“中国蓝田总公司”的企业主动找上门,提出接盘静思园。当时,外界普遍认为,这家带有“中国蓝田”字样的公司,大概率是央企背景,有这样的“靠山”接手,静思园必定能迎来更好的发展。没人会想到,这场看似正常的产权交易,实则是骗子精心设计的“骗局开端”,而静思园里的上千块奇石,即将成为他们“提款”的关键筹码。

二、骗局布局:“假央企”+“天价评估”的双重伪装

接盘静思园的“中国蓝田总公司”,从一开始就带着“伪装面具”。真正的央企名为“中国蓝田集团总公司”,而骗子注册的公司,仅少了“集团”二字,名称高度相似,却与央企毫无关联。就是这一字之差的“擦边球”,成了骗子迷惑外界的第一道屏障。

在对外合作与接触银行时,骗子故意模糊公司背景,时而暗示自己与央企的“从属关系”,时而展示精心伪造的“央企合作文件”。每当对方质疑公司资质,他们便拿“中国蓝田”的招牌说事,利用市场对“央企”的天然信任,降低对方的警惕心。不少银行工作人员一听到“央企背景”,潜意识里就觉得“风险低、信誉有保障”,为后续骗贷埋下了隐患。

光有“假身份”还不够,骗子深知,要从银行贷出巨额资金,必须有“硬通货”做抵押——而静思园里的奇石,成了他们眼中的“完美抵押物”。为了让石头“值钱”,骗子找到了一家愿意“配合”的评估机构,通过利益输送,让对方出具虚假评估报告。

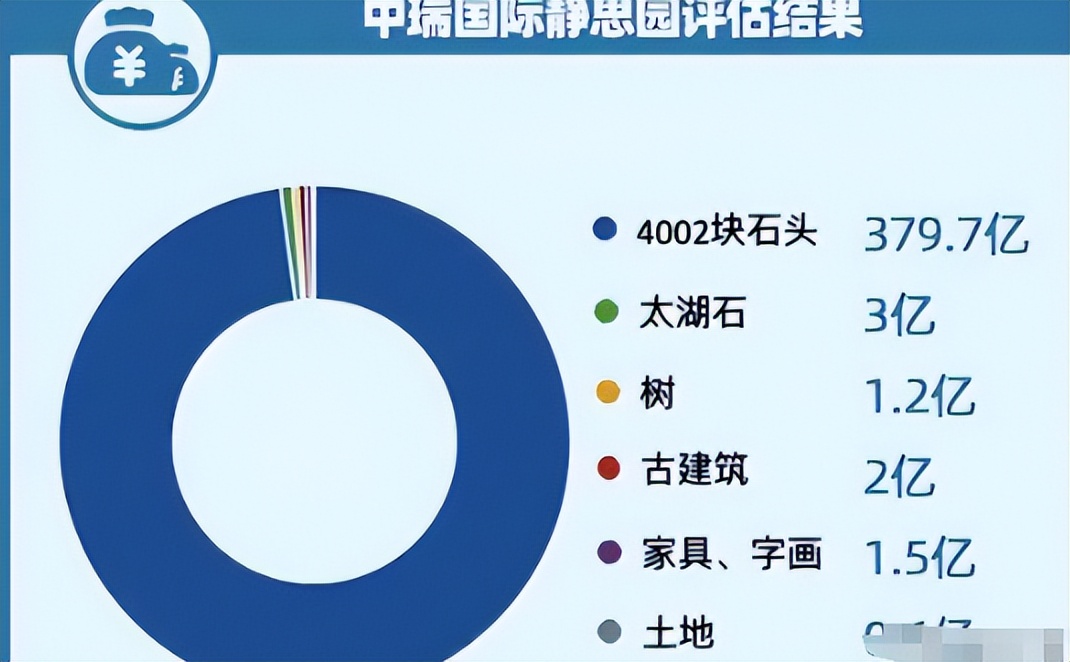

评估过程形同虚设:一块市场价值几十万的普通灵璧石,被硬生生拔高到几千万;原本价值百万的太湖石,评估价直接飙至数亿;整个静思园的上千块奇石,最终被评估出500亿的“天价”!这份漏洞百出的报告,不仅没有标注奇石的真实市场行情,甚至连最基础的材质鉴定、品相分级都省略了,却成了骗子日后向银行“要价”的核心依据。

三、骗贷实施:银行成“提款机”,500亿贷款轻松到手

骗局的第一步,骗子带着“中国蓝田总公司”的假央企招牌、500亿的奇石评估报告,首先找到了一家地方银行。他们编造了“园林维护升级”的理由,提出以静思园的奇石作为抵押物,申请贷款20亿。

银行的审核过程异常草率:工作人员既没有去工商部门核实公司的真实背景,也没有实地考察静思园的奇石,仅凭着“央企背景”和“500亿抵押物”的纸面信息,就认定这笔贷款“风险可控”。更荒唐的是,部分银行高管甚至觉得“能和央企合作是好事”,主动加快审核流程,短短几天就批下了20亿贷款。

第一次骗贷的顺利得手,让骗子的胆子越来越大。他们开始复制这套“套路”,接连对接十几家银行,每次都用同样的话术:“央企主导园林升级项目,奇石抵押安全可靠,还款有保障”。

这些银行中,有的因“同行都贷了,自己不贷会错失机会”的从众心理,盲目跟风放贷;有的因审核流程形同虚设,没发现公司背景与评估报告的漏洞;还有的银行高管收了骗子的贿赂,故意放宽审核标准,甚至主动帮骗子“疏通关系”。就这样,一笔笔贷款源源不断地流入骗子账户,短短几年时间,总金额竟达到了500亿!

而这些本应用于“园林维护”的资金,压根没进静思园的账户——一部分被骗子用来偿还前期债务,一部分被挥霍在奢侈品、海外房产上,还有300亿通过地下钱庄悄悄转移到国外,为日后逃匿做准备。银行彻底沦为骗子的“提款机”,却对此毫无察觉。

四、骗局穿帮:资金链断裂,500亿泡沫破灭

骗局终究无法长久。随着贷款到期,骗子无力偿还利息,资金链彻底断裂。银行开始催款,骗子要么以“项目延期”“资金周转困难”为由拖延,要么干脆失联。直到此时,银行才意识到不对劲,赶紧派人去核查。

实地调查的结果让银行彻底傻眼:静思园里的奇石,真实价值连评估价的十分之一都不到!之前被评估为“几千万”的灵璧石,在市场上最多卖几十万;所谓“数亿”的太湖石,根本无人问津。更让银行崩溃的是,“中国蓝田总公司”的央企身份被戳穿,竟是一家彻头彻尾的冒牌公司!

500亿骗贷骗局曝光后,整个金融圈陷入震荡。十几家银行中招,其中几家地方银行因这笔巨额坏账,濒临破产边缘;储户得知消息后恐慌性取款,进一步加剧了银行的危机。而更让人气愤的是,骗子早已提前跑路——他们在骗局暴露前,就带着转移到国外的300亿和家人逃之夭夭,至今仍未被抓获。

五、后续处理:拍卖僵局与金融大佬的“陨落”

为了挽回损失,银行只能申请拍卖静思园及其奇石。可拍卖过程却困难重重:一方面,奇石的真实价值有限,且市场对“涉案奇石”接受度低,没人愿意花高价接手;另一方面,静思园作为文化园林,受保护政策限制,拍卖用途、改造范围都有严格要求;再加上静思园被抵押给多家银行,产权关系混乱,潜在买家担心后续纠纷,纷纷望而却步。

最终,静思园多次被挂网拍卖,要么流拍,要么拍卖后买家反悔,至今仍未找到合适的接盘方,成了银行手中“烫手的山芋”。

与此同时,监管部门介入调查,揭开了骗贷背后的“利益链条”。经查实,十几家银行中有20余位高管牵涉其中——他们有的收受贿赂,为骗子提供“绿色通道”;有的玩忽职守,放弃基本的审核流程;还有的与骗子串通,共同编造虚假项目。这些原本在金融圈身居高位的“能人”,因贪念沦为骗子的帮凶,最终付出了惨痛代价:截至目前,已有15人被判刑,剩下的仍在调查中,他们的职业生涯彻底终结,还将在监狱中度过漫长岁月。

然而,即便追责到位,银行损失的500亿也难以追回。这场骗局留下的,不仅是巨额坏账,更是金融行业信任的崩塌。

结语:“石头骗局”的警示——别让“招牌”遮住风控的双眼

一场靠“假央企”和“天价奇石”撑起的骗局,能骗走500亿、拖垮20余位金融大佬,看似荒诞,实则暴露了金融行业的多重漏洞:对“央企背景”的盲目迷信,让骗子的“擦边球”身份轻易过关;评估机构的利益熏心,让虚假报告成了骗贷“通行证”;银行风控体系的失效,让500亿贷款如同“免费提款”。

静思园的奇石本无罪,有罪的是骗子的贪婪,更是金融机构的失职。如果银行能多一份审慎,核实公司背景、实地查验抵押物;如果评估机构能坚守底线,拒绝虚假评估;如果监管能更早介入,堵住漏洞,这场骗局或许从一开始就不会发生。

希望这场“石头骗局”能成为所有金融机构的警钟:真正的风险防控,不是看“招牌”有多亮,而是看流程有多严、审核有多细。唯有守住底线、堵住漏洞,才能避免下一个“静思园骗局”的出现,守护金融市场的安全与稳定。(信息来源:每日经济新闻)