万达陷债务泥潭,腾讯立行业潮头:两位企业家的选择背后,是重资产与互联网的时代博弈

摘要:“人比人气死人”这句话,放在王健林与马化腾两位企业家身上,格外贴切。年过七旬的王健林,如今仍在为万达的生存与发展奔波劳碌——近期现身新疆克拉玛依考察文旅项目时,他身形明显消瘦,白发也愈发增多,脸上的沧.

“人比人气死人”这句话,放在王健林与马化腾两位企业家身上,格外贴切。年过七旬的王健林,如今仍在为万达的生存与发展奔波劳碌——近期现身新疆克拉玛依考察文旅项目时,他身形明显消瘦,白发也愈发增多,脸上的沧桑难以掩饰;而另一边,马化腾带领的腾讯却始终保持稳健增长,不仅核心业务现金流充裕,新领域布局也接连落地。

曾经风靡全国的万达,如今正经历“急剧缩水”:资产不断出售、债务压力高企,让外界不禁疑问“万达到底还能不能挺过去?”;反观腾讯,不盲目追求规模扩张,而是聚焦核心业务筑牢根基,用“稳定运营”诠释了“有钱不是终极目标,能持续发展才是真本事”。同样是行业巨头,为何王健林的万达与马化腾的腾讯,会走出截然不同的发展曲线?

一、王健林的“断尾求生”:75亿执行、80座广场出售,万达在债务泥潭中挣扎

2024年,王健林的新疆克拉玛依之行,被外界解读为万达“寻找新出路”的信号——与过去高调的随行团队不同,此次他身边仅有少量工作人员,低调的姿态背后,是万达沉重的债务压力。

据天眼查数据,2024年万达新增多笔股权冻结记录,且多次被列为被执行人;同年8月初,有媒体披露万达单次被强制执行24亿元,仅2024年年内,其累计被执行金额已接近75亿元。2025年初,更坏的消息传来:万达在伦敦的地产项目因融资困难被迫搁置,海外资产清算压力进一步加剧了集团资金链的紧张。

为了缓解危机,王健林不得不选择“卖资产”这条路,这一系列操作被业内称为“断尾求生”:

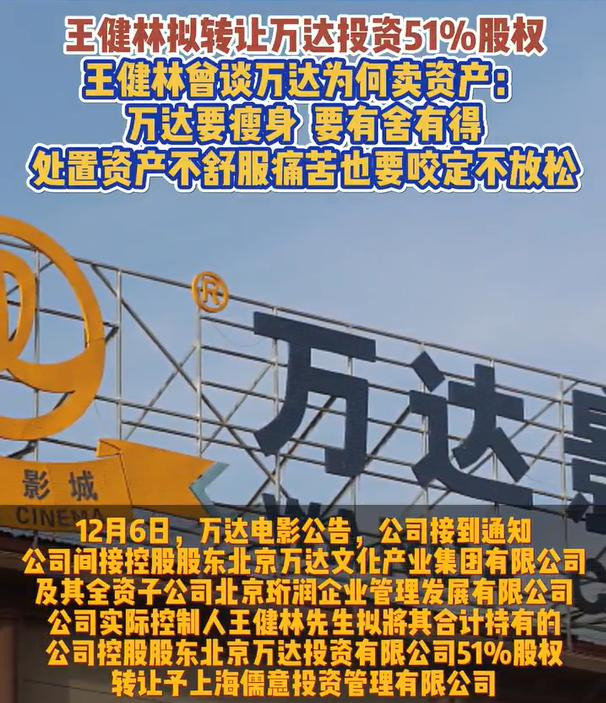

2023年起,万达陆续减持万达电影股权,逐步退出影视行业;

2024年4月,以24.9亿元将万达酒店管理公司100%股权转让给同程旅行,剥离核心服务业务;

2024年7月,又以22.62亿元出售北京万达投资有限公司49%股权,回笼部分资金;

2025年2月,将上海某核心区域万达广场的运营权转让给国有企业,交易金额约15亿元。

据不完全统计,近年来万达出售的万达广场已超过80座——每一次资产出售虽能缓解短期资金压力,却也让万达的核心商业版图不断收缩,曾经“万达所至,中心所在”的光环,正逐渐褪去。

二、万达困境的根源:房地产行业下行,重资产模式扛不住压力

万达的挣扎,本质上是房地产行业整体下行的缩影。曾几何时,房地产是中国经济的支柱产业,但自2017年政策调控收紧后,行业融资渠道不断收窄,逐步进入深度调整期。2024年,房地产市场低迷态势进一步加剧:全国新房销售量同比下降15%,部分城市商业地产空置率甚至超过20%,市场需求的萎缩让依赖“拿地-建设-运营”的重资产企业举步维艰。

而万达早期的“激进扩张”战略,如今成了沉重的包袱。巅峰时期,万达在全国布局数百个万达广场,还跨界涉足文旅、影视等领域——这些项目大多采用重资产模式,不仅需要巨额资金投入,回报周期还长达十几年。在市场环境好的时候,高负债扩张能快速抢占市场;可当行业下行、资金回笼变慢,高负债就成了“定时炸弹”,项目运营困难、资金链紧张的问题集中爆发。

万达的文旅项目更是困境的典型代表。早年万达计划在全国布局多个文旅城,单体项目投资动辄上百亿元,可由于市场竞争激烈、运营成本高企,多数文旅城陷入盈利困难。2023年,万达不得不将多个文旅项目及酒店资产转让给融创、富力;2025年1月,云南某万达文旅项目因资金短缺彻底暂停建设,当地政府只能寻找其他投资者接盘。债务问题始终无法根本解决,迫使王健林只能通过持续出售核心资产,维持企业基本运转。

三、马化腾的“稳健之道”:核心业务压舱,新领域布局踩准节奏

与王健林的“四处救火”不同,马化腾带领腾讯走出了一条“稳健发展”的道路,核心在于“不盲目跟风,专注能力圈”。

腾讯从社交平台起家,QQ与微信两大产品积累了超10亿的庞大用户基础,这成了腾讯最稳固的“基本盘”;而游戏业务则是现金流的核心来源——《王者荣耀》《和平精英》等爆款游戏常年稳居收入榜前列,为腾讯提供了持续、稳定的资金支持。

在筑牢核心业务的同时,马化腾带领腾讯谨慎拓展新领域,每一步都踩准行业节奏:

金融科技领域,微信支付占据移动支付市场近半份额,覆盖线下消费、转账、理财等全场景;

短视频领域,视频号凭借“社交+内容”的独特模式快速崛起,2025年日活跃用户突破5亿,成功在抖音、快手的包围中站稳脚跟;

云计算与人工智能领域,腾讯加大研发投入,2024年云计算业务同比增长18%,2025年初与国际科技公司合作推出“人工智能智慧零售解决方案”,将技术落地到线下场景;

2025年8月,马化腾入选《财富》全球最具影响力商界人士榜单,排名第25位,与任正非、王传福齐名,其“低调务实、精准布局”的风格,获得国际市场认可。

腾讯的稳健还体现在“风险控制”上:不盲目追求规模扩张,而是聚焦“社交、内容、技术”三大核心能力,确保资源集中;2025年腾讯研发投入占收入比例达12%,人工智能专利申请量同比增长20%,用技术积累为未来增长铺路——这种“核心业务压舱、新业务循序渐进”的战略,让腾讯在市场波动中始终保持稳定竞争力。

四、万达不如腾讯?行业差异+战略选择,决定企业不同命运

万达与腾讯的境遇差异,表面是两位企业家的能力不同,本质上是行业属性与战略选择的必然结果。

从行业层面看,房地产与互联网行业的“生存逻辑”早已分化:房地产受政策调控、市场需求萎缩双重影响,进入深度调整期,重资产模式下的企业极易因资金回笼慢、负债高陷入困境(2024年全国商业地产投资同比下降12%,融资限制进一步加剧压力);而互联网行业则依托数字化转型浪潮,市场需求持续释放——2025年全球云计算市场预计增长15%,人工智能应用场景不断扩展,轻资产、高流动性的模式更能适应市场变化。

从战略层面看,王健林与马化腾的选择截然不同:王健林在房地产黄金期靠“激进扩张+多元化”快速壮大万达,但未能及时调整策略应对行业变化,高负债与分散的业务布局(文旅、影视、商业地产)削弱了抗风险能力,2024年万达债务占总资产比例达65%,远超行业平均水平,严重限制了转型空间;而马化腾始终以“社交+游戏”为核心,确保现金流稳定,再谨慎布局新领域,资源集中、风险可控,即便新业务短期不盈利,也不会影响企业整体运转。

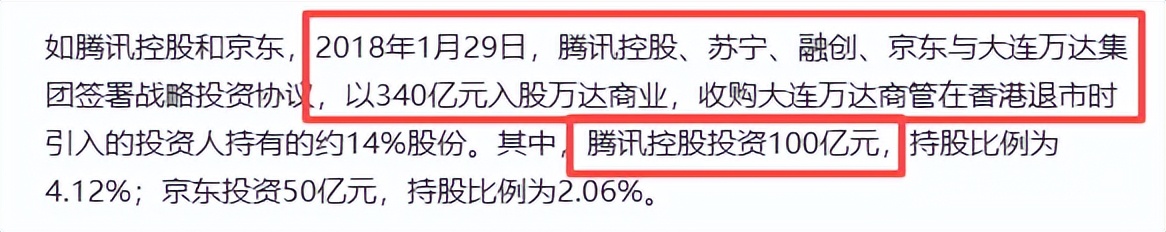

值得一提的是,万达并非没有尝试转型——2024年底推出智能物业管理系统,2025年初与科技公司合作试点无人零售,试图通过数字化提升运营效率;腾讯也并非“独善其身”,而是通过与万达的合作实现共赢:2018年联合京东、苏宁等向万达注资340亿元,2024年参与收购万达48家万达广场股权,2025年合作开发智慧商业平台(将微信支付、小程序整合进万达广场)——这种“互联网+实体经济”的融合,既给了万达喘息空间,也为腾讯拓展了线下场景。

五、万达还能挺多久?企业转型的两种路径启示

如今外界最关心的问题是“万达还能挺多久”。从现状看,万达的债务危机仍未解除,但通过出售资产、合作转型,短期内暂无“崩盘”风险;而腾讯凭借技术驱动与生态布局,未来增长潜力明确——两位企业家的路径选择,给所有企业带来深刻启示:

对传统重资产企业(如房地产、制造业)而言,万达的经历警示:行业上行期的“激进扩张”需留足安全边际,一旦市场转向,高负债将成为致命隐患;转型时要聚焦核心能力,避免资源分散,同时积极拥抱数字化(如万达试点的智能物业、无人零售),通过技术提升效率,降低对“土地、资金”等传统要素的依赖。

对互联网企业而言,腾讯的成功证明:核心业务的“护城河”是生存基础,新业务布局需“循序渐进、技术驱动”,不盲目追逐风口(如腾讯不跟风烧钱做社区团购,而是聚焦云计算、AI),同时通过“生态融合”(如与万达的合作)拓展边界,实现从“线上”到“线上线下联动”的突破。

从社会层面看,万达的资产出售可能影响部分地区商业活力(如三线城市万达广场客流减少),而腾讯的生态扩展(如视频号、智慧零售)则在推动数字化生活普及——企业的战略选择,不仅决定自身命运,还会影响行业格局与社会生活。

未来,行业趋势仍将持续分化:房地产行业需在“去负债、轻资产”中寻找新出路,互联网行业则要在“技术创新、生态融合”中抢占先机。无论是王健林的“断尾求生”,还是马化腾的“稳健布局”,本质上都是企业应对时代变化的选择——而最终能活下来、活得好的企业,必然是那些既能看清行业趋势,又能守住风险底线的强者。