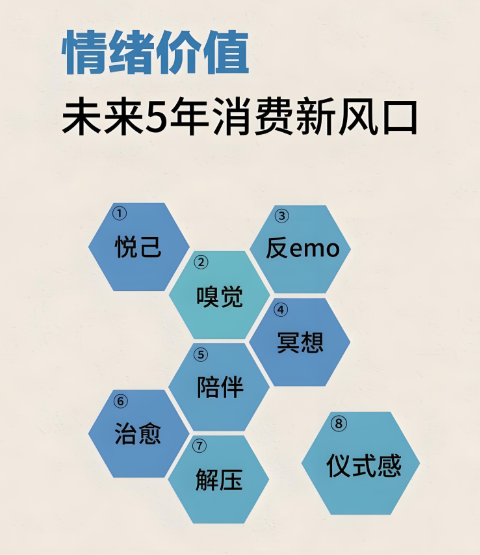

经济遇冷,消费却在 “发烧”:当代人藏在账单里的情绪密码

摘要:翻开新闻,经济下行、裁员潮涌、企业收缩的消息扑面而来,网上满是失业者的焦虑、降薪者的无奈、求职者的迷茫,仿佛整个社会都被“寒冬”笼罩。然而,现实场景却呈现出另一番模样:五一假期,热门旅游城市人头攒动,.

翻开新闻,经济下行、裁员潮涌、企业收缩的消息扑面而来,网上满是失业者的焦虑、降薪者的无奈、求职者的迷茫,仿佛整个社会都被“寒冬”笼罩。

然而,现实场景却呈现出另一番模样:五一假期,热门旅游城市人头攒动,酒店客房早早售罄,机票在开售瞬间就被抢空;景区里的“特种兵式旅游”队伍络绎不绝,年轻人为了一张优惠门票,甘愿在车站过夜,一天暴走三万步,只为在有限预算里榨出最大快乐。

城市街头,网红小火锅店门口排起三小时长队早已不稀奇,有人搬个小马扎坐在路边,一边刷着短视频一边等位,脸上的笑意比过节还浓。

明明全网都在说“没钱了”,为何消费场景反而透着一股“热气腾腾”?

其实,这并非经济复苏的信号,而是人们在“压力山大”的生活里,摸索出的一种自我调节方式。我们正处在一个微妙的时代——不算大富大贵,却也绝非赤贫。消费升级与降级在此刻交织,表面上的精打细算,实则是换种方式给情绪找出口。

这个时代最真实的写照,从来不是“绝对缺钱”,而是“人人都想把钱花在刀刃上,更想在日子里找到一点盼头”。

低欲望外壳下,情绪消费正在沸腾

你以为大家都在勒紧裤腰带过日子?事实恰恰相反:人们只是不愿再为“面子工程”支付溢价,却越来越愿意为“心情愉悦”买单。

五一假期热门城市的火爆,并非因为人们突然暴富,而是积压太久的压力需要一个出口。“不是花不起,而是要性价比”成了新准则:高星级酒店住不起,那就“穷游”到底——凌晨的火车站成了00后背包客的临时营地,民宿的核心功能不是舒适,而是能拍出惊艳朋友圈的照片。

年轻人的旅行,早已告别奢华追求,转而信奉“酷、值、有氛围”。景区里的“穷开心”随处可见:有人举着自热米饭对着雪山摆出仪式感,有人捧着泡面在火车上看日落,甚至有人不进景区,就在门口摆个折叠凳晒晒太阳,也能收获满满的满足感。

这不是消费复苏,而是一场集体的“情绪逃离”。当工作越来越卷,生活越来越压抑,旅游早已不是“花钱享乐”,而是“我真的撑不住了,必须出去透口气”。

就像有人在东京街头问上班族“为何拼命工作”,得到的答案是“活着的意义,是用喜欢的方式把钱花掉”。说到底,无论是旅游还是一杯奶茶,都无关“舍得”,只关乎“不想再委屈自己”。

不是消费降级,而是活法升级

若说大家都在省钱,那网红火锅店门口的长队又作何解释?因为人活着,不能没有“盼头”。

当下,并非所有人都有升职加薪的机会,但至少可以吃一顿爱吃的饭、泡一杯惬意的茶、剪一个能治愈心情的发型。那些看得见的“精打细算”,背后都是精心的取舍:

年轻人宁愿自己在家做奶茶、煮咖啡,也不愿为街边35元的“网红款”买单;但在健康和教育上,却愿意砸下重金。这不是消费降级,而是人们越来越清楚自己“要什么、不要什么”。

一句话总结:“消费降级不等于停止消费,只是消费逻辑变了。”

你会发现,年轻人越来越理性——不追大牌,不盲从潮流,一个普通笔记本、一本便宜便利贴,只要用得顺手,就是值得。从前是“看别人怎么花”,现在是“让自己舒服就好”。

就像一位朋友说的:“生活压力已经够大了,要是不知道往哪走,至少可以待在自己喜欢的地方。”哪怕只是点一份平价外卖、看一场低价电影、买一个小而美的物件,都是在无声宣告:“我还在坚持,我还在认真活着。”

日子再难,总要有点期待,才能活得热气腾腾。

结构性变革中,每个人都在重启人生

你是否注意到一组魔幻的对比:一边是高学历白领在社交平台吐槽“投500份简历石沉大海”,另一边是工厂老板喊破喉咙“缺人、没人干”。这不是个例,而是时代的结构性矛盾。

大厂裁员不断,35岁成了职场“高压线”;而制造业、小微企业却因薪资、强度、体面度等问题,长期招不到人。这种错位,倒逼无数人开始“人生重启”。

你以为考证是为了进步?其实更多人是为了“保命”。近一年,职业培训报名量暴涨,某平台数据显示,考证班报名量同比增加40%,其中70%是失业人群。“多一张证书,就多一根救命稻草”成了共识——注册会计、教师资格、心理咨询、插画设计、跨境电商……只要能跳出原来的行业,大家都愿意尝试。

他们不是不努力,而是行业在变、门槛在变、风口在转,逼得每个人都必须学会“自救”。现实教会我们:失业不是终点,而是转机。

“铁饭碗”不再吃香,“慢就业”悄然流行,人生不再是一条直线,而是一张可以自由探索的网——你可以试错、转行、暂停,但不能停止学习,不能放弃成长。

若不想被下一波“淘汰浪潮”击中,最好的办法不是坐等工作上门,而是让自己“有能力接住任何风口”。动荡时代,唯一不变的真理是:“在逆境中找机遇,在挑战中求成长。”

表面上看,是消费数据的起起落落;实则,是每个人在压力下的自我救赎。

旅游爆火、排队等位、考证升温……这些看似矛盾的现象,都是普通人对抗生活压力的方式。有人在精打细算中寻找价值,有人在提升自我中积蓄力量,有人在片刻逃离中喘息蓄力。

这不是消费主义的狂欢,而是刻在骨子里的自救本能。

我们都明白,时代变了,机会变少了,但每个人都还想活出点意义——哪怕只是一碗热汤面、一段短途旅程、一张或许用不上的证书。

所以,别嘲笑那些排队吃火锅、熬夜考证的人。他们不是“卷疯了”,只是从未放弃自己。

这,就是当下无数普通人最真实的模样。